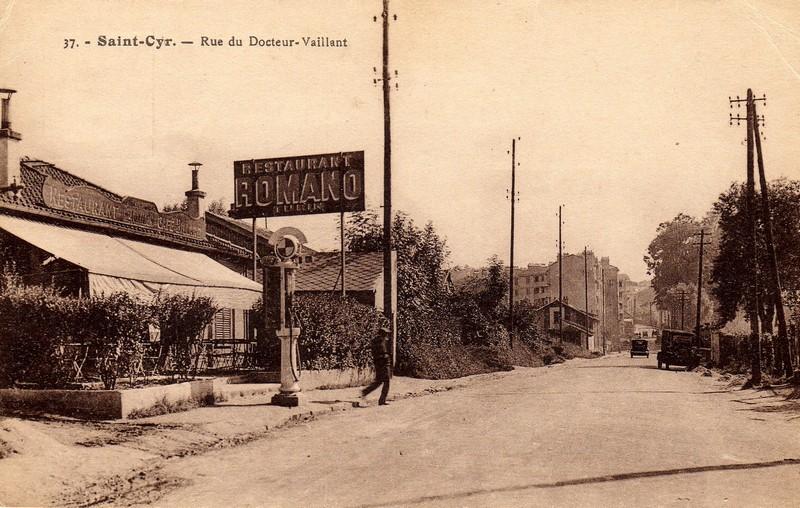

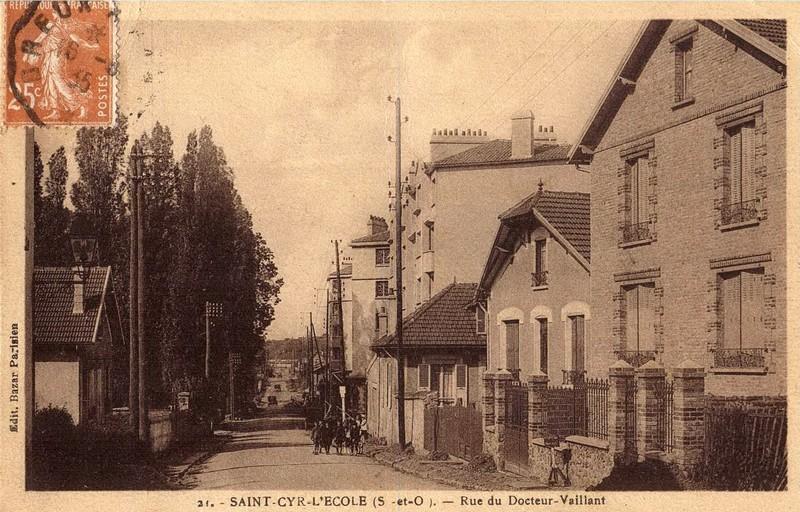

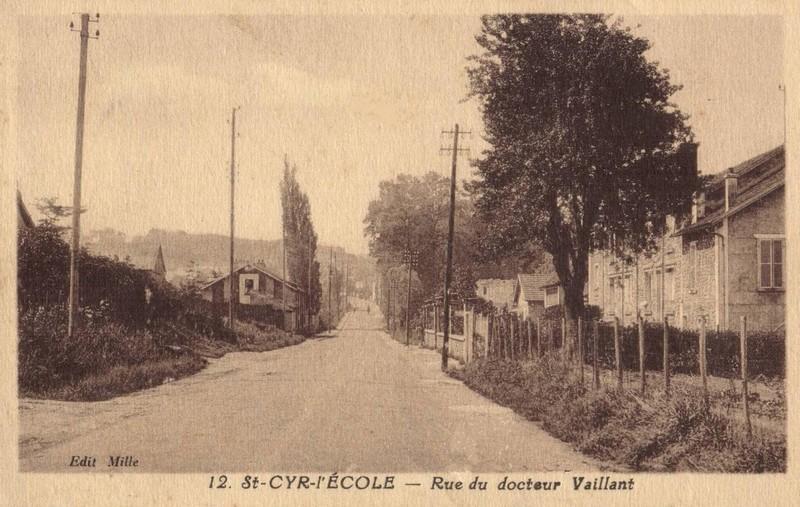

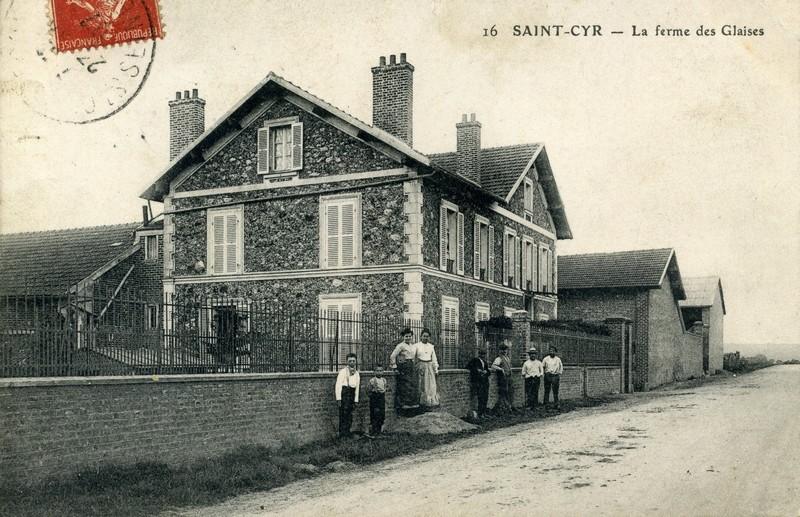

Rue du docteur Vaillant (Carrés A4, B4, C4 et D4)

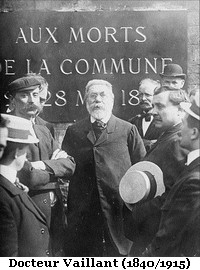

Né le 26 janvier 1840 à Vierzon (Cher) et mort à Saint-Mandé le 18 décembre 1915, Edouard Vaillant est un homme politique socialiste français, l'un des élus de la Commune de Paris.

En séance extraordinaire du conseil municipal, le 8 mai 1923 présidé par le maire Mr Bizet, il est décidé de changer la dénomination de la rue de Maintenon en rue du docteur Edouard Vaillant.

Jeunesse et participation à la commune

Issu d'une famille aisée, il est ingénieur diplômé de l'École centrale en 1862, docteur ès sciences de

la Sorbonne, docteur en médecine, avant de suivre des études philosophiques en Allemagne.

Issu d'une famille aisée, il est ingénieur diplômé de l'École centrale en 1862, docteur ès sciences de

la Sorbonne, docteur en médecine, avant de suivre des études philosophiques en Allemagne.À Paris, il fréquente Charles Longuet, Louis Auguste Rogeard, Jules Vallès. Il découvre les thèses de Joseph Proudhon, qu'il rencontre, et adhère à l'Association internationale des travailleurs. La déclaration de guerre franco-allemande le contraint à rentrer à Paris, abandonnant sa formation.

Il participe ainsi à l'avènement de la République le 4 septembre 1870. C'est pendant le siège de Paris qu'il fait la connaissance d'Auguste Blanqui. Il est à l'origine du Comité central républicain des Vingt arrondissements, participe aux soulèvements des 31 octobre 1870 et du 22 janvier 1871 contre la politique du Gouvernement de la Défense nationale et qui tentent d'instaurer la Commune, refusant les négociations d'armistice.

Le comité central républicain des Vingt arrondissements est un organe parisien créé dès la

proclamation de la République le 13 septembre 1870 afin d'obtenir du Gouvernement de la Défense nationale des mesures politiques

et sociales favorables aux classes populaires.

Le comité central républicain des Vingt arrondissements est un organe parisien créé dès la

proclamation de la République le 13 septembre 1870 afin d'obtenir du Gouvernement de la Défense nationale des mesures politiques

et sociales favorables aux classes populaires.Le 4 septembre, la Chambre fédérale des sociétés ouvrières demande au tout nouveau gouvernement de la Défense nationale de procéder rapidement à des élections municipales afin de remplacer les maires nommés sous le Second empire (des maires seront désignés dès le 7 septembre). Il réclame également la suppression de la police d'État, la liberté de la presse, de réunion et d'association, l'amnistie politique et la levée en masse de la population pour faire face à l'invasion du territoire par les troupes allemandes. Le 5 septembre, entre 400 et 500 délégués ouvriers décident de créer dans chaque arrondissement un comité républicain ou comité de vigilance et de défense, qui délègueront chacun 4 membres pour former un Comité central. Grâce à l'action des Internationalistes, le Comité central est en place le 13 septembre.

Le 15, il fait placarder une affiche rouge où il expose son programme politique : " suppression de la police d'État et son remplacement par des magistrats nommés par les municipalités et aidés par des membres de la Garde nationale, " élection et responsabilité de tous les fonctionnaires, " liberté de la presse, de réunion et d'association, " réquisition des marchandises et rationnement pour pouvoir résister à un siège de la ville par les troupes allemandes (le siège sera effectif à partir du 19 septembre). Il participe à la création du Comité central de la Garde nationale.

Le 5 janvier 1871, il est des quatre rédacteurs de l'Affiche rouge, qui appelle à la formation d'une Commune

à Paris.

Le 5 janvier 1871, il est des quatre rédacteurs de l'Affiche rouge, qui appelle à la formation d'une Commune

à Paris.Le 8 février, il est, sans succès, candidat socialiste révolutionnaire aux élections à l' Assemblée nationale.

Le 26 mars, il est élu au Conseil de la Commune dans le XXe arrondissement. Il devient délégué à l'Instruction publique, succédant à l'éphémère Roullier. Il parvient à réorganiser les écoles primaires qui subissent la désaffection d'une bonne part des religieux. Il veut instaurer la laïcité à l'école en interdisant l'enseignement confessionnel. Il tente aussi de valoriser l'éducation des filles et l'enseignement professionnel, mais la répression versaillaise ne lui en laisse pas le temps. Il est également gérant du Journal officiel de la Commune. Dès la fin de la Semaine sanglante, sans attendre sa condamnation à mort par contumace, en juillet 1872, il part pour l'Angleterre, en passant par l'Espagne et le Portugal. À Londres, il entre au secrétariat de l'Internationale où il continue à militer dans la tendance blanquiste. Mais il rompt en 1872, trouvant que l'Internationale n'est pas assez révolutionnaire.

Retour d'exil et participation à la SFIO

De retour en France après l'amnistie partielle de 1880, il tente d'unir les courants du socialisme, mais la montée du boulangisme provoque une nouvelle division avant même l'affaire Dreyfus et la question de la participation socialiste au gouvernement qui divise Jean Jaurès et Jules Guesde.

Dans la lutte entre les " révolutionnaires " et les " réformateurs ", il adopte une position intermédiaire.

À partir de 1893, il est élu député et régulièrement réélu jusqu'à sa mort en 1915.

Dirigeant du Parti socialiste révolutionnaire, il participe en 1901 à la fusion avec le Parti ouvrier et l'Alliance communiste révolutionnaire au sein de l'Unité socialiste révolutionnaire, qui devient en 1902 le Parti socialiste de France. Le PSdF est en 1905 une des deux composantes de la Section française de l'Internationale ouvrière (SFIO), dont il devient le représentant à l'Assemblée : interventions en faveur des libertés communales, de la journée de huit heures, de l'extension des assurances maladie, chômage, invalidité.

Il est candidat de la SFIO à l'élection présidentielle de janvier 1913, arrivant troisième avec un peu plus de 8% des voix, derrière le candidat radical Jules Pams et le républicain de centre-droit Raymond Poincaré.

Comme la grande majorité des socialistes, il se rallie à l'Union sacrée après l'assassinat de Jean Jaurès.