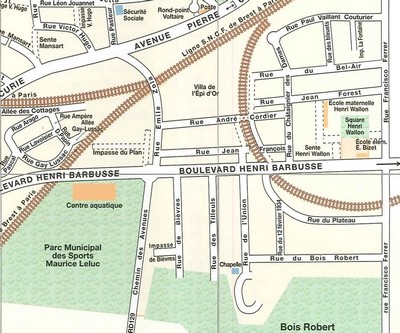

Les rues de l'ÃĐpi d'or (Carrés E3, E4, F3 et F4)

LâORIGINE DES NOMS DES RUES DU PLATEAU DE ÃPI DâOR

La loi sur les rues.

Pourquoi ce nom dâ ÂŦ Ãpi dâOr Âŧ ? La terre de ce plateau est composÃĐe de glaises mÃĐlangÃĐes en quantitÃĐs convenables de silice pulvÃĐrulente et de calcaire,

formant ainsi une composition propre à la culture des cÃĐrÃĐales, surtout du blÃĐ. En dessous, une espÃĻce de couche ÃĐpaisse de pierre meuliÃĻre qui ne laisse pas passer lâeau.

Pierre lÃĐgÃĻre et rÃĐsistante, ÃĐlÃĐment de choix pour la construction dans la rÃĐgion.

Lâattribution dâun nom, quel quâen soit le porteur : personnage, lieu, objet, etcâĶconstitue toujours un acte important

Il indique la volontÃĐ de lâauteur du choix de les distinguer et de les honorer. Il en est ainsi du nom des rues que lâon qualifie sous le terme ÂŦ Odonomie Âŧ.

Les choix sont variables dans le temps et lâespace. Ils font en gÃĐnÃĐral rÃĐfÃĐrence à des situations, à des personnages de cÃĐlÃĐbritÃĐs diverses, à des changements de rÃĐgimes,

guerres, rÃĐvolutions, bÃĒtiments, ÃĐglises, chÃĒteaux, etcâĶDans certains cas, on use de noms neutres, dÃĐrivÃĐs de la flore ou de la nature.

Par la Loi du 14 dÃĐcembre 1789, les conseils municipaux, dans toutes les communes de France ont reçu parmi leurs attributions la dÃĐnomination des voies.

Il appartient donc, aux conseils municipaux, de dÃĐlibÃĐrer sur les dÃĐnominations des rues, lesquelles sont ensuite soumises à lâapprobation de lâautoritÃĐ prÃĐfectorale,

lorsquâelles se rapportent à un ÃĐvÃĐnement historique ou quâelles constituent un hommage à un personnage.

Il y a une rue Jean Forest à St-Cyr lâÃcole situÃĐe dans le quartier de lâÃpi dâOr. Si vous demandez, par exemple, à la mairie ou à un habitant, qui est Jean Forest, on ne sait pas.

ConformÃĐment à la loi, on ne trouve aucune dÃĐlibÃĐration dans les archives concernant cette rue. Ce constat se fait pour les rues figurantes sur le plan de la ville de 1928.

Les dÃĐcisions.

Ces dÃĐnominations ne peuvent se faire par dÃĐlibÃĐrations municipales que sur des voies ou rues du domaine public lui appartenant, excluant le domaine privÃĐ.

Ce sera le cas pour la crÃĐation du lotissement du Plateau de lâÃpi dâOr. Seules trois voies sont du domaine public, donc, dÃĐpendent de la municipalitÃĐ. Ce sont :

1--Lâavenue Louis Philippe qui devient le boulevard de la LibertÃĐ (dÃĐlibÃĐration du 17 fÃĐvrier 1923).

2--Le Chemin des Avenues dÃĐpendant du dÃĐpartement dont une partie entre lâavenue Pierre Curie et le boulevard de la LibertÃĐ cÃĐdÃĐe à la commune, dÃĐnommÃĐe dâabord chemin de Bouviers

devient

rue Ãmile Zola

(dÃĐlibÃĐration du 17 fÃĐvrier 1923)

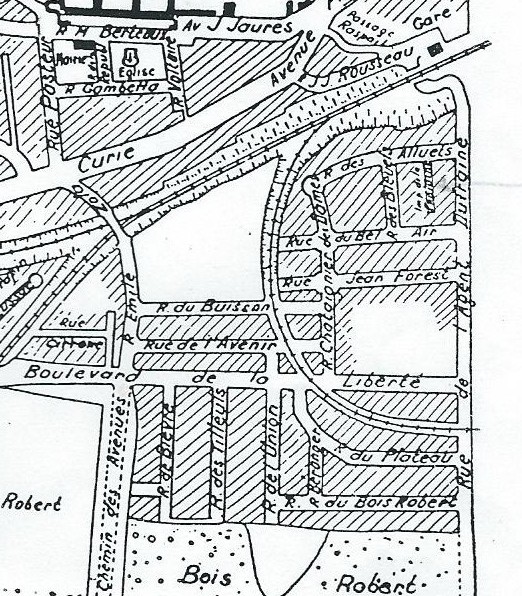

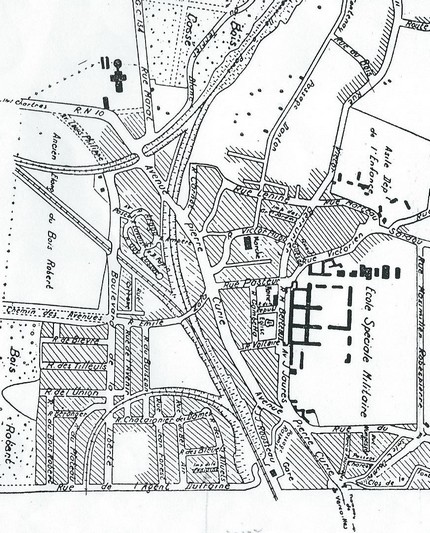

3--Le chemin vicinal n° 5 qui part du pont de la gare, longe le mur du Grand Parc du ChÃĒteau, traverse la route Royale pour aboutir à lâentrÃĐe du Bois Robert.

La dÃĐlibÃĐration du 8 novembre 1911 donnera le nom de ÂŦ chemin de lâAgent Dufraine Âŧ entre le dÃĐpart du pont de chemin de fer et lâaccÃĻs au domaine du ÂŦ chÃĒteau des alouettes Âŧ.

Cette dÃĐnomination sâÃĐtendra plus tard à tout le chemin vicinal puis par dÃĐlibÃĐration municipale du 22 aoÃŧt 1925, la rue Francisco Ferrer.

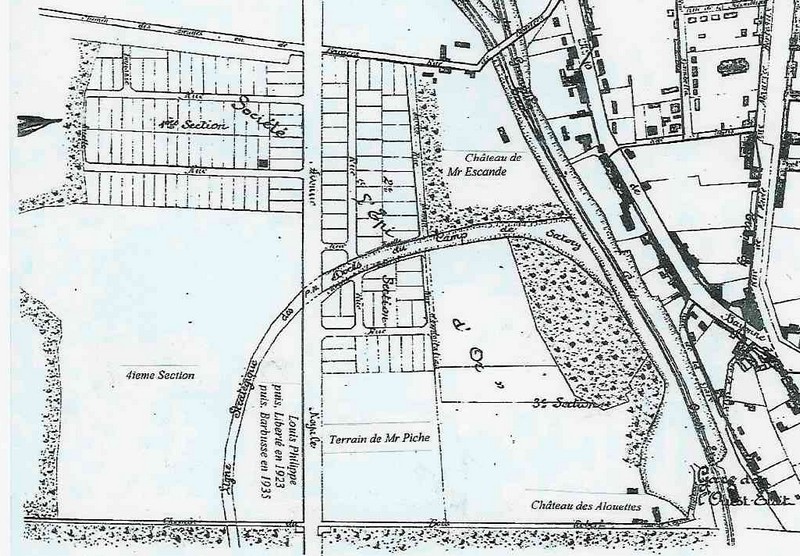

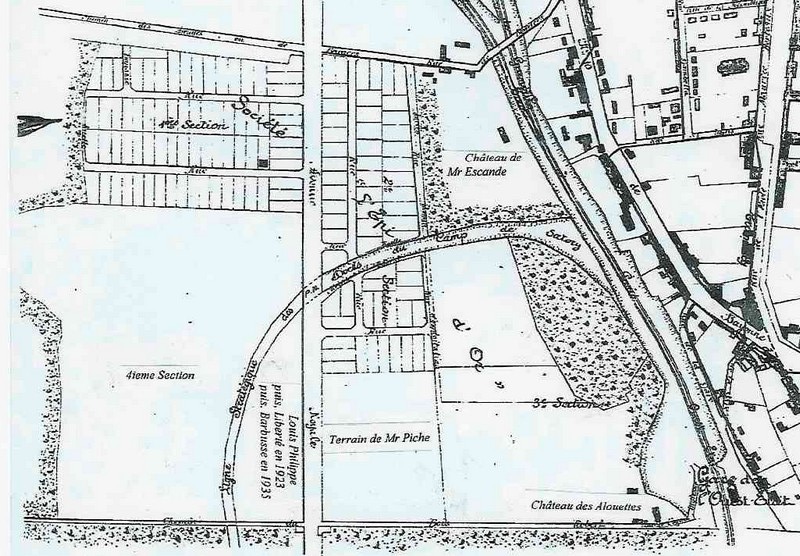

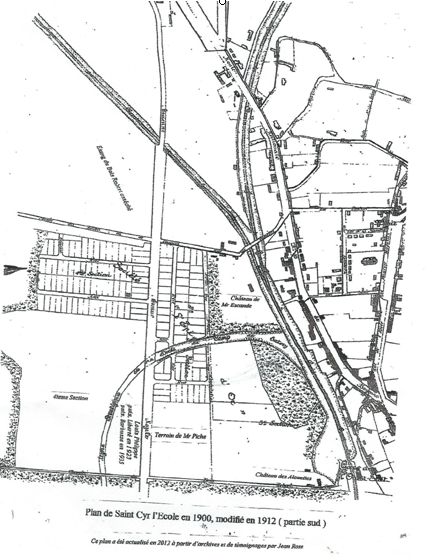

Peu aprÃĻs son ÃĐlection municipale le 12 mai 1912, Emile Leroy, marchand de meubles, ÃĐbÃĐniste, tapissier, adjoint du maire Cyrille Laureau, va acheter par ÃĐtapes la plus grande

partie du terrain du plateau de lâÃpi dâOr pour le lotir. Seuls, ÃĐchappent à cette vente, un chÃĒteau et son domaine appartenant à Mr Escande desservis par le chemin de

Bouviers (Zola) et un autre terrain, dont le propriÃĐtaire est Mr Piche, cultivateur. (Lieu oÃđ sera construite lâÃĐcole Ernest Bizet dÃĻs 1937). Le terrain achetÃĐ par Leroy

est traversÃĐ par une voie de chemin de fer construite dÃĻs 1909 par le GÃĐnie militaire du camp de Satory. Il est donc aussi coupÃĐ en deux, allant de lâOuest vers lâEst,

par un long chemin qui aboutit à la Porte (dite du Bois Robert) du mur du Grand Parc du chÃĒteau de Versailles. Chemin dont la nomination au cours du temps sera donc la route

Royale, puis lâavenue Louis Philippe, le boulevard de la LibertÃĐ en 1923, et Henri Barbusse en 1935. Au Sud de cette voie, les terres appartiennent à une ferme, dite du Plateau.

Un puits trÃĻs profond lâalimente en eau. Au Nord de cette voie, le terrain, jusquâà la ligne de chemin de fer appartient en grande partie au clergÃĐ. Sur ce terrain se trouvent

une importante chÃĒtaigneraie datant de lâexistence de la Maison Royale, fondation de Madame de Maintenon et prÃĻs de la gare un ÂŦ chÃĒteau Âŧ dit des Alouettes. Celui-ci ÃĐtait une

petite entreprise gÃĐrÃĐe par un prÊtre oÃđ des couturiÃĻres fabriquaient des soutanes et des habits.

Pour accÃĐder à ce plateau à partir de la route Nationale (N 10), Pierre Curie, aujourdâhui, il existait avant 1910 seulement deux chemins vicinaux surtout empruntÃĐs par le monde

agricole. Le chemin de Bouviers qui deviendra la

rue Ãmile Zola

et le chemin des Avenues bordant un ÃĐtang assÃĐchÃĐ. (Lieu du futur stade). Lâautre chemin est celui, partant du

pont de chemin de fer, prÃĻs de la gare, longeant le mur du Grand Parc du chÃĒteau de Versailles, traversant la route Royale pour atteindre le Bois Robert.

Lâurbanisation de ce plateau est dâune trÃĻs grande importance pour sa rÃĐalisation et nÃĐcessite la crÃĐation de la ÂŦ SociÃĐtÃĐ de lâÃpi dâOr Âŧ dont Ãmile Leroy (2ÃĻme adjoint au maire)

en est le dirigeant. Il est assistÃĐ de Maximilien Marchand, gÃĐomÃĻtre (1er adjoint au maire) et aussi de lâagent voyer Dufraine. Lâagent voyer municipal, ancien nom des ingÃĐnieurs

du service vicinal, ÃĐtait prÃĐposÃĐ Ã la construction, à lâentretien et à la police des chemins vicinaux.

Lâurbanisation va donc se faire progressivement par 4 tranches pour des raisons de financement. La vente dâune tranche permettant de mettre en chantier la suivante.

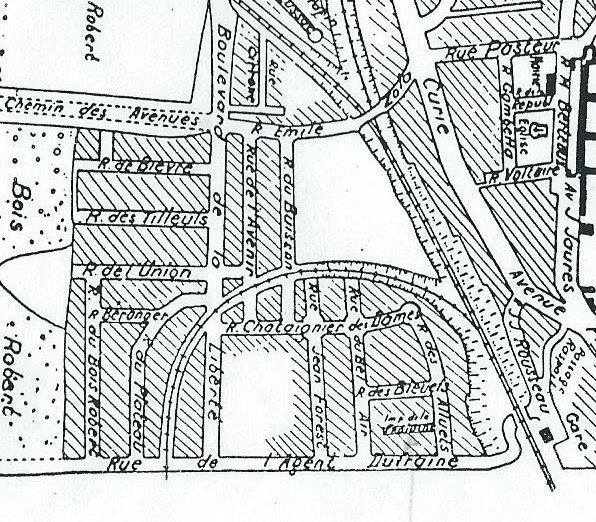

Le terrain est donc divisÃĐ en 4 sections. Celles-ci, sont les suivantes, localisÃĐes avec leur nom dâaujourdâhui, en 2016.

PremiÃĻre section : rue de BiÃĻvreâimpasse de BiÃĻvresârue des Tilleuls.

DeuxiÃĻme section : rue Jean Françoisârue AndrÃĐ Cordierârue ChÃĒtaignier des Dames.

TroisiÃĻme section : rue Francisco Ferrerârue Jean Forestârue du Bel Airârue Paul Vaillant Couturierârue des BleuetsâImpasse La Fontaine.

QuatriÃĻme section : rue de lâUnionârue du 12 fÃĐvrier 1934ârue du Bois Robertârue du Plateau.

Le lotisseur ne sâÃĐtait pas prÃĐoccupÃĐ de lâamÃĐnagement des voies dâaccÃĻs aux lots. Aucune rue viabilisÃĐe ne desservait ceux-ci, mais seulement des chemins pas carrossables.

Aucune Loi ne lâobligeait à assurer cette viabilitÃĐ puisque les voies municipales qui desservaient ce lotissement ne lâÃĐtaient pas : les rues de lâAgent Dufraine (Ferrer),

Bouviers (Zola) et le boulevard de la LibertÃĐ (Barbusse). Aucun contrat de travaux publics ou de gÃĐnie civil nâavait ÃĐtÃĐ prescrit entre le lotisseur et la municipalitÃĐ.

Ce qui est surprenant, ÃĐtant donnÃĐ que ce lotisseur ÃĐtait un adjoint au maire Cyrille Laureau.

Alors un diffÃĐrend ÃĐclata entre ce vendeur et les acquÃĐreurs des lots. Ceux-ci formÃĻrent un Syndicat dâUnion pour obtenir surtout lâeau et lâÃĐclairage au gaz. Plusieurs

procÃĻs auront lieu sans succÃĻs. La guerre 1914-1918 va interrompre la vente. Charles Ãmile, fils dâÃmile Leroy, nÃĐ en 1895, est tuÃĐ comme pilote aviateur, pendant cette guerre,

le 30 avril 1917. Ces ventes reprendront en 1919.

Avec une nouvelle MunicipalitÃĐ.

Le 30 novembre 1919 a lieu lâÃĐlection municipale au scrutin uninominal. Deux listes sont prÃĐsentes : celle dâErnest Bizet et celle du maire sortant Cyrille Laureau.

Un seul tour suffit pour ÃĐlire les 21 conseillers qui dÃĐsigneront le socialiste Ernest Bizet comme maire, le 19 dÃĐcembre 1919. La liste conservatrice de Cyrille

Laureau est donc battue ; la consÃĐquence est le dÃĐpart de lâadjoint, Ãmile Leroy, le lotisseur.

Ernest Bizet va soutenir les revendications des acquÃĐreurs. Finalement, aprÃĻs des nÃĐgociations tripartites (La MunicipalitÃĐ, le Syndicat et le lotisseur), la commune prendra

la maitrise des travaux mais fera participer le lotisseur aux dÃĐpenses pour ce qui le concerne. Pour la MunicipalitÃĐ, deux grandes voies sont rÃĐalisÃĐes en 1923 : la rue Ãmile

Zola (ancienne rue de Bouviers, dÃĐlibÃĐration du 17 fÃĐvrier 1923) et de lâAgent Dufraine (Sera nommÃĐe Francisco Ferrer par dÃĐlibÃĐration du 22 aoÃŧt 1925).

Le boulevard de la LibertÃĐ ne fait pas partie de la voirie communale, mais dÃĐpend comme aujourdâhui du dÃĐpartement pour certaines dÃĐpenses. Cependant, par dÃĐlibÃĐration du

17 fÃĐvrier 1923, la MunicipalitÃĐ lui donnera le nom de boulevard Barbusse.

Les habitants avec leur syndicat vont choisir le nom de leur rue qui sera entÃĐrinÃĐ au fur et à mesure de sa rÃĐalisation, sans dÃĐlibÃĐration par la MunicipalitÃĐ, par simple

intÃĐgration dans la voirie communale, dÃĻs 1923.

Les choix sont à classer dans trois groupes : de la nature, dâune situation particuliÃĻre, de personnages.

De la nature.

Rues des Tilleuls, du Buisson (Sera nommÃĐ AndrÃĐ Cordier, par dÃĐlibÃĐration du 10 mai 1946), des Bleuets, Bois Robert, du Bel Air, du Plateau, de BiÃĻvre

(Se trouve à proximitÃĐ de la Fontaine des Gobelins, source de cette riviÃĻre au hameau de Bouviers à Guyancourt), du ChÃĒtaignier des Dames (DonnÃĐ en mÃĐmoire de la Maison

Royale de Saint-Louis, Fondation de Madame de Maintenon qui possÃĐdait en ce lieu un terrain plantÃĐ de chÃĒtaigniers). Ajoutons-y, deux impasses : BiÃĻvre et La Fontaine.

Dâune situation particuliÃĻre.

Rue de lâAvenir (RÃĐpond à celui du lotissement, sera nommÃĐ Jean François par dÃĐlibÃĐration du 10 mai 1946), rue de lâUnion (Celle de la motivation syndicale crÃĐÃĐe).

Rue des Alluets (Sera nommÃĐe Paul Vaillant Couturier par dÃĐlibÃĐration dâoctobre 1937, puis de Strasbourg, le 29 avril 1940, exigence du gouvernement Daladier,

avant lâoccupation allemande de la ville le 14 juin 1940. Elle reprend son nom aprÃĻs la LibÃĐration), cette rue se situe à lâemplacement de lâancien chÃĒteau

ÂŦ des Alouettes Âŧ qui a ÃĐtÃĐ dÃĐmoli pendant la guerre 1914-1918. Ce domaine du clergÃĐ jouissait de certains privilÃĻges accordÃĐs par le roi. Câest la principale

cause ÃĐtymologique du mot Alluet, car ÂŦ alleu Âŧ signifiait territoire exemptÃĐ dâimpÃīts.

De personnages.

Il sâagit de Pierre Jean de BÃĐranger et de Jean Forest.

Pierre Jean de BÃRANGER

De son vivant, de grandes figures lui ont rendu hommage tel que Chateaubriand ÂŦ Un des plus grands poÃĻtes que la France ait jamais produit Âŧ ou Goethe ÂŦ Câest le gÃĐnie de

pure race, magnifique et inespÃĐrÃĐ Âŧ.

Il meurt pauvre : le gouvernement impÃĐrial fera les frais de ses funÃĐrailles. Sa tombe se trouve au CimetiÃĻre du PÃĻre-Lachaise. Pendant plusieurs dÃĐcennies, un pÃĻlerinage

annuel aura lieu à son tombeau. Le 19 aoÃŧt 1880, a lieu lâinauguration de sa statue en bronze. Celle-ci sera dÃĐtruite pour rÃĐcupÃĐrer le mÃĐtal, en 1941, pendant lâoccupation

allemande, mais remplacÃĐe aprÃĻs la LibÃĐration par une autre, installÃĐe aujourdâhui Square du Temple.

En 1921, aprÃĻs cette terrible guerre 1914-1918, BÃĐranger est toujours dans les mÃĐmoires et est restÃĐ cÃĐlÃĻbre.

Câest ainsi que les nouveaux habitants du plateau de lâÃpi dâOr nommeront une rue à sa mÃĐmoire. Elle deviendra la rue du 12 fÃĐvrier 1934 par dÃĐlibÃĐration du Conseil

municipal du 10 mai 1946, prÃĐsidÃĐ par le maire Jean Lemoine.

Câest ainsi que les nouveaux habitants du plateau de lâÃpi dâOr nommeront une rue à sa mÃĐmoire. Elle deviendra la rue du 12 fÃĐvrier 1934 par dÃĐlibÃĐration du Conseil

municipal du 10 mai 1946, prÃĐsidÃĐ par le maire Jean Lemoine.

Jean FOREST

La naissance de lâindustrie du cinÃĐma dÃĐbute vers 1910. Il sâagit dâun public populaire qui est visÃĐ. Les premiers films projetÃĐs sont muets mais dotÃĐs dâun

accompagnement musical rÃĐalisÃĐ par pianiste dans la salle.

Le cinÃĐma commence à sâorienter vers de grandes productions avec des scÃĐnarios plus construits et de somptueux dÃĐcors.

En 1922, le metteur en scÃĻne, Jacques Feyder, cherche un petit bonhomme, un vrai titi parisien, un petit gars de la Butte Montmartre. Il le trouve dans ce

quartier des petits poulbots. Il recherche un enfant au visage expressif, sensible, naturel, pour le personnage dans un film ÂŦ Crainquebille Âŧ dâaprÃĻs la nouvelle

de lâÃĐcrivain Anatole France. Son choix se portera sur Jean Forest qui a 10 ans habitant au n° 9, place du Tertre.

Lâintrigue de ce film est simple : un vieux marchand de quatre saisons, Crainquebille, est jugÃĐ et jetÃĐ en prison. Il est accusÃĐ dâavoir insultÃĐ un agent de police.

DÃĐlaissÃĐ de tous, il trouvera sur son chemin dâinfortune un petit garçon (Jean Forest, lâacteur) qui seul lâaidera à sâen sortir.

Constatant le talent de lâenfant, Jacques Feyder va lui confier le rÃīle vedette dâun film ÂŦ Visages dâenfants Âŧ. Ce sera un chef dâÅuvre du cinÃĐma muet qui pour

la premiÃĻre fois peint la dÃĐtresse enfantine devant la mort.

Jean (jouÃĐ par Forest, acteur principal), le petit parigot se glisse dans la peau dâun petit montagnard du Haut Valais. Avec son pÃĻre, il vit le grand chagrin de

perdre sa mÃĻre. Seule sa petite sÅur Pierrette, agÃĐe de 5 ans, ne rÃĐalise pas le drame. Le temps passe et son pÃĻre envisage de refaire sa vie. La nouvelle ÃĐpouse,

Jeanne, jeune veuve du village, est mÃĻre dâune fillette Arlette. Le petit Jean vit trÃĻs mal cette union. Il refuse lâaffection et lâautoritÃĐ de sa belle-mÃĻre et

vit en rivalitÃĐ avec sa nouvelle sÅur Arlette, en qui, il voit une intruse. Ce mal-Être ira jusquâau drame.

Ce film suisse rÃĐalisÃĐ en 1923 ne sort quâen 1925 en raison dâun dÃĐsaccord

entre Jacques Feyder et lâadministrateur de la sociÃĐtÃĐ qui a financÃĐ la production.

Câest un long mÃĐtrage dâune durÃĐe de 2 heures trÃĻs en avance sur son temps. Il est bien reçu par la critique qui y voit une Åuvre innovante sur les souffrances

de lâenfance. Il est comme un film sublime, un chef dâÅuvre du cinÃĐma muet qui pour la premiÃĻre fois peint la dÃĐtresse enfantine devant la mort. Par contre sa

projection, par lâÃĒpretÃĐ du sujet va profondÃĐment dÃĐrouter le public et le marquer dans son esprit. Câest un appel à la protection, aux droits de lâenfant oÃđ

dans ce long mÃĐtrage, Feyder a donnÃĐ un rÃīle de premier plan à Jean Forest, ÃĒgÃĐ alors de 11ans.

entre Jacques Feyder et lâadministrateur de la sociÃĐtÃĐ qui a financÃĐ la production.

Câest un long mÃĐtrage dâune durÃĐe de 2 heures trÃĻs en avance sur son temps. Il est bien reçu par la critique qui y voit une Åuvre innovante sur les souffrances

de lâenfance. Il est comme un film sublime, un chef dâÅuvre du cinÃĐma muet qui pour la premiÃĻre fois peint la dÃĐtresse enfantine devant la mort. Par contre sa

projection, par lâÃĒpretÃĐ du sujet va profondÃĐment dÃĐrouter le public et le marquer dans son esprit. Câest un appel à la protection, aux droits de lâenfant oÃđ

dans ce long mÃĐtrage, Feyder a donnÃĐ un rÃīle de premier plan à Jean Forest, ÃĒgÃĐ alors de 11ans.

La prÃĐsence dâune salle de cinÃĐma à Saint-Cyr lâÃcole est trÃĻs apprÃĐciÃĐe et frÃĐquentÃĐe. Câest une ouverture sur la vie, la connaissance comme le sera lâarrivÃĐe

de la tÃĐlÃĐvision.

La prÃĐsence dâune salle de cinÃĐma à Saint-Cyr lâÃcole est trÃĻs apprÃĐciÃĐe et frÃĐquentÃĐe. Câest une ouverture sur la vie, la connaissance comme le sera lâarrivÃĐe

de la tÃĐlÃĐvision.

Lorsque la troisiÃĻme section du lotissement de lâÃpi dâOr sera achevÃĐe en 1928, les acquÃĐreurs, trÃĻs marquÃĐs par le sujet abordÃĐ par ce film sur lâenfance donneront

le nom de Jean Forest à une rue.

Le jeune Forest tourne encore plusieurs films, mais lâenfant grandit et le public a du mal à le suivre, dâautant que le cinÃĐma parlant est arrivÃĐ. Sa carriÃĻre

cinÃĐmatographique sâarrÊte en 1935. Sa carriÃĻre va se poursuivre à la radio.

Avril 2016

Jean ROSE